Fachkräfte werden in der Begleitung und Unterstützung junger Menschen oft vor Hindernisse gestellt. Um diese zu überwinden, braucht es meist gemeinsame Anstrengungen mit den jungen Menschen. Durch die Stärkung von rechtlichem Wissen und Kompetenzen gewinnen Fachkräfte mehr Sicherheit in juristischen Fragestellungen, können ihr Handeln in der Praxis entsprechend ausrichten und dadurch junge Menschen in ihren Rechten stärken.

Besonders im Kontext des SGB VIII ist bei der Gewährung der Hilfen für junge Volljährige vielerorts weiterhin eine unterschiedliche Praxis zu beobachten. Dem entgegenzusetzen braucht es „rechtsstarke“ Fachkräfte die jungen Menschen eine solidarische und faire Begleitung ermöglichen und dabei rechtskonforme Rahmenbedingungen berücksichtigen.

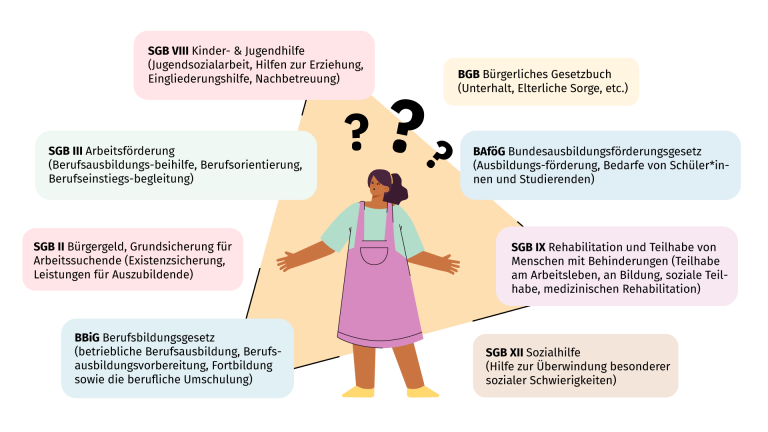

Um junge Menschen gut beraten und begleiten zu können, brauchen Fachkräfte der Sozialen Arbeit einen guten Überblick über die Sozialleistungssysteme, die in Deutschland zur Verfügung stehen. Welche Hilfe kann bei welchem Sozialleistungsträger beantragt werden und steht zur Verfügung?

Das Modul 4 gibt einen Überblick über staatliche Unterstützungsleistungen für junge Menschen und nähert sich diesen aus verschiedenen Perspektiven.

Im Gesetz ist geregelt, dass junge Menschen auch nach dem 18. Geburtstag so lange Hilfe bekommen sollen, wie sie es brauchen: Bis zum 21. Lebensjahr und wenn nötig bis zum 27. Lebensjahr!

Die Hilfe kann auch nach dem 18. Lebensjahr neu begonnen und, wenn die Jugendhilfe bereits beendet wurde, fortgeführt werden.

Die Broschüre „Durchblick“ bietet einen informativen Leistungsüberlick. Fachliche Empfehlungen zur Hilfe für junge Volljährige hat das Bayerische Landesjugendamt zur Verfügung gestellt.

Grundsätzlich ist der Antrag auf Hilfen für junge Volljährige formfrei, es gibt also kein Formular und der Antrag kann auch mündlich gestellt werden. Besser ist es jedoch einen schriftlichen Antrag mit der Darstellung der Lebenssituation und dem Unterstützungsbedarf entweder mit Zeug*innen oder mit Empfangsbestätigung direkt beim zuständigen Jugendamt zu stellen.

Als Orientierungshilfe für die Hilfegewährung gem. § 41 SGB VIII stellt die Juristin Dr. Melanie Overbeck einen Kriterienkatalog vor, der als Entscheidungshilfe im Jugendamt bzw. für die Antragstellung berücksichtigt werden kann. Sind eines oder mehrere der Kriterien nicht erfüllt, kommt eine Ablehnung oder Beendigung der Hilfe gem. § 41 SGB VIII nicht in Betracht. Wenn alle genannten Kriterien des Katalogs kumulativ vorliegen, kann eine Gefährdung im Sinne einer absehbaren Beeinträchtigung der Entwicklung ausgeschlossen werden und die Persönlichkeit des jungen Menschen hat sich selbstbestimmt und eigenverantwortlich entwickelt.

Auszüge aus dem Kriterienkatalog:

LEBENSUNTERHALT

Aus welchen Finanzierungsquellen wird der Lebensunterhalt des jungen Menschen gedeckt? Erwerbstätigkeit? Ergänzende Unterstützungsleistungen? Kompetenzen in der finanziellen Haushaltführung vorhanden?

WOHNEN

Besteht ein sicheres Wohnverhältnis mit eigenem Mietvertrag? Führen und Halten der Wohnung bzw. Haushaltes?

GESUNDHEIT

Besteht Krankenversicherungsschutz? Kompetenzen im Umgang mit auftauchenden phys. / psych. Erkrankungen? Bei Bedarfen der medizinischen Behandlung ist der Heranwachsende in der Lage, einem strukturierten (Arbeits-) Alltag nachzugehen?

BILDUNG

Laufende Schul- und Berufsausbildung? Berufliche Perspektive?

INFORMATION

Verfügt der junge Mensch über hinreichende Kenntnisse über seine Rechte, mögliche Unterstützungsleistungen sowie die entsprechende Geltendmachung?

Die Broschüre „Rechte von Care Leaver*innen“ von Benjamin Raabe und Severine Thomas stellt einen umfassenden Überblick über verfügbare Leistungen für junge Menschen dar und ist als Arbeitshilfe für Fachkräfte in der Beratungsarbeit sowie der Begleitung von jungen Menschen im Übergang aus stationären Erziehungshilfen gedacht.

Sie gibt auch Hinweise zur Einforderung von Rechten, wenn diese nicht umgesetzt werden.

Übersicht der aufbereiteten Themen:

I. Betreuungsleistungen nach SGB VIII und nach anderen Sozialgesetzen, insb. nach SGB XII und SGB IX

II. Geldleistungen, Sozialleistungen, Unterstützung und Unterhalt

III. Weitere rechtliche Themen: Wohnen und Krankenversicherung

Am Ende der Hilfe für junge Volljährige sollte die Persönlichkeitsentwicklung weitgehend abgeschlossen sein, sodass der junge Mensch selbstbestimmt und eigenständig den eingeschlagenen Lebensweg weitergehen kann. Die Beendigung der Hilfe darf die weitere (Persönlichkeits-) Entwicklung nicht gefährden. Nur wenn eine solche Gefährdung ausgeschlossen werden kann, darf die Hilfe beendet bzw. die Gewährung abgelehnt werden. (vgl. Orientierungshilfe zu § 41 SGB VIII nach Overbeck 2021)

Zum Ende der Jugendhilfe sollten Fachkräfte, auch diese Phase gut gestalten und junge Menschen mit wichtigen Informationen für ihren weiteren Lebensweg ausstatten. Für die letzten Hilfeplangespräche hat der Careleaver e. V. eine Checkliste mit relevanten Fragestellungen für das Hilfeende und die Zeit danach erstellt.

Die Entscheidung des Jugendamtes zur Bewilligung oder Ablehnung einer Hilfe ist ein Verwaltungsakt. Er kann schriftlich, mündlich, elektronisch oder in einer anderen Form erfolgen (§ 33 Abs. 2 S. 1 SGB X) und muss eine Begründung enthalten (§ 35 Abs. 1 SGB X).

Allerdings kommt es manchmal vor, dass eine Fachkraft am Ende eines Gespräches mitteilt, beispielsweise keinen Hilfebedarf zu erkennen und den Antrag auf Hilfe deswegen ablehnt.

Jedoch besteht das Recht auf eine schriftliche Bestätigung eines solchen mündlich erklärten Verwaltungsakts, wenn der Betroffene diesen unverzüglich verlangt (§ 33 Abs. 2 S. 2 SGB X). Bei einer mündlichen Ablehnung macht es meistens Sinn eine schriftliche Ablehnung zu verlangen, um ggf. gegen die Ablehnung vorgehen zu können.

Ist der junge Mensch mit der Ablehnung der Hilfe durch das Jugendamt nicht einverstanden, kann in den meisten Bundesländern Widerspruch eingelegt werden.

(Ausnahme: Niedersachen und Sachsen-Anhalt haben kein Widerspruchsverfahren mehr. Gegen die Ablehnung der Hilfe kann hier nur direkt Klage eingereicht werden.)

Der Widerspruch muss schriftlich beim Jugendamt erhoben werden (beim Jugendamt kann der Widerspruch auch zu Protokoll gegeben werden). Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben worden ist, eingereicht werden. Der Widerspruch kann per Post oder Fax an das Jugendamt geschickt werden, eine E-Mail reicht nicht aus. Eine Begründung des Widerspruchs ist nicht zwingend erforderlich, aber sinnvoll, damit im Jugendamt nachzuvollziehen ist, warum dem Bescheid widersprochen wird und womit man sich nicht einverstanden erklärt.

Unterstützung und Beratung bieten lokale Ombudsstellen.

Wurde der Widerspruch beim Jugendamt wiederum abgelehnt, besteht die Möglichkeit Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben. Die Klage muss schriftlich innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids bei Gericht eingereicht werden. Der Widerspruchsbescheid des Jugendamtes muss eine sogenannte Rechtsbehelfsbelehrung enthalten, in der genau aufgeführt ist, welches Gericht örtlich zuständig ist und in welcher Form und Frist die Klage einzureichen ist. Sollte der Bescheid am Ende keine oder eine unrichtige Rechtsbehelfsbelehrung enthalten, so kann die Klage innerhalb eines Jahres eingereicht werden.

Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht wegen eines abgelehnten Leistungsantrags ist nur möglich, wenn zuvor ein Widerspruch eingelegt worden ist. Dieses Vorverfahren ist unbedingt einzuhalten!

(Ausnahme: In Niedersachsen und Sachen-Anhalt gibt es kein Widerspruchsverfahren im Jugendamt. Dort besteht nur der Klageweg.)

Das Gerichtsverfahren beim Verwaltungsgericht ist gerichtskostenfrei. Es besteht keine Anwält*innenpflicht. Jedoch kann es für das Verfahren wichtig sein, sich Rat und Unterstützung durch Rechtsanwält*innen einzuholen.

Für die Kosten der*des Rechtsanwält*in können Menschen mit geringem Einkommen Prozesskostenhilfe bei Gericht beantragen. Für eine Erstberatung kann ein Beratungsschein beantragt werden. Die Kosten der Erstberatung werden dann bis auf eine Gebühr von 15,-€ übernommen. (Ausnahme in Hamburg/Bremen: Hier kann man sich an die Rechtsberatungsstelle wenden).

Wenn das Jugendamt keinen (ablehnenden) Bescheid erlassen sollte, besteht die Möglichkeit, auch ohne einen Widerspruchsbescheid direkt beim Verwaltungsgericht, eine Untätigkeitsklage (§ 75 VwGO) einzureichen.

Die Klage kann jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts eingereicht werden. Eine Ausnahme gilt, wenn wegen besonderer Umstände des Falls eine kürzere Frist geboten ist.

Es gibt zwei staatliche Hilfen für Menschen mit geringem Einkommen, um ihre Rechte durchzusetzen: Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe.

(Ausnahme: In Hamburg und Bremen gibt es anstelle der Beratungshilfe die öffentlichen Rechtsberatungen.)

Mit der Prozesskostenhilfe können die Kosten eines Gerichtsverfahrens und die Anwält*innenkosten finanziert werden. Prozesskostenhilfe ist beim zuständigen Amtsgericht zu beantragen.

Für eine rechtsanwaltliche Erstberatung kann ein Beratungsschein beantragt werden. Die Kosten der Erstberatung werden dann bis auf eine Gebühr von 15,-€ übernommen.

Im Kontext des SGB VIII bieten die lokalen Ombudsstellen Beratung und Unterstützung bei rechtlichen Fragen und der Rechtsdurchsetzung. Sie können meist auch Rechtsanwält*innen empfehlen, die im Kinder- und Jugendhilferecht spezialisiert sind.

Die Broschüre „18 werden mit Behinderung“ des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm) gibt umfassende Informationen zu rechtlichen Fragestellungen und Hilfeleistungen für junge Menschen mit Behinderung. Ausführlich geht der Ratgeber insbesondere auf die rechtliche Betreuung von erwachsenen Menschen mit Behinderung ein. Eine Checkliste hilft an einige besonders wichtige Dinge bei oder kurz vor Eintritt der Volljährigkeit zu denken.

Übersicht relevanter Themen in der Broschüre:

A: Rechtliche Handlungsfähigkeit

B: Rechtliche Betreuung

C: Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung

G: Schwerbehindertenausweis

H: Kindergeld

J: Steuerrecht

K: Leistungen zum Lebensunterhalt (Bürgergeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Wohngeld)

L: Leistungen der Krankenversicherung

M: Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

N: Eingliederungshilfe

O: Ausbildung, Studium, Beruf

P: Wohnen

Die lokalen EUTBs unterstützen und beraten alle Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen, aber auch deren Angehörige kostenlos in allen Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist das zentrale deutsche Antidiskriminierungsgesetz und verbietet Benachteiligungen unter anderem wegen

Der Schutz des AGG erstreckt sich auf das Arbeitsleben und auf Geschäfte des täglichen Lebens wie Einkäufe, Restaurant-, Diskotheken- und Friseurbesuche, Bahn- und Busfahrten. Auch im Bereich des Wohnungsmarktes findet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Anwendung. Das Gesetz gilt aber nicht im Bereich des öffentlichen Rechts. Hier gelten Diskriminierungsverbote, die sich aufgrund des Diskriminierungsschutzes im Grundgesetz ergeben.

Von Diskriminierung Betroffene können bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder einer Beratungsstelle in der Nähe des Wohnortes eine rechtliche Erstberatung erhalten und ggf. eine Entschädigung, unter Umständen Schadensersatz und Unterlassungsklagen geltend machen.

Zur Einordnung steht online ein Diskriminierungs-Check zur Verfügung.

Bei Fragen rund um finanzielle Probleme können Schuldnerberatungsstellen angefragt werden. Diese Stellen unterstützen bei der Erstellung eines Rückzahlungsplans und beraten über rechtliche Möglichkeiten. Die meisten Stellen haben eine offene Sprechstunde, in der man eine erste Einschätzung bekommen kann. Auch die Verbraucherzentralen bieten oftmals eine Beratung zum Thema Schulden an. Zur Vorbereitung könnte eine Schulden-Bestandsaufnahme mit dem jungen Menschen erstellt werden.

Liegen Schulden vor, muss mit einer Kontopfändung gerechnet werden. Daher sollte das Bankkonto in ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto (P-Konto) umgewandelt werden, bei dem ein bestimmtes Guthaben pro Monat geschützt ist. Damit kann zum Beispiel Miete, Strom und Lebensmittel gezahlt werden.

Je nach Anliegen gibt es verschiedene Beschwerdestellen auf unterschiedlichen Ebenen: In den Landesministerien – je nach Zuständigkeit (z. B. Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen etc.); in den Ämtern und Behörden auf lokaler und regionaler Ebene.

Mancherorts finden sich auch allgemeine Bürgerbeschwerdestellen in den Kommunalverwaltungen (Rathaus, Bürgerbüro) oder der jeweiligen Kreisverwaltung.

Bei Problemen und Schwierigkeiten, die die Antragstellung oder den Bezug von SGB II-Leistungen betreffen, besteht die Möglichkeit Widerspruch gegen den Bescheid bzw. die Entscheidung des Jobcenters einzulegen (§ 84 SGG). Widerspruch muss schriftlich oder zur Niederschrift im Jobcenter eingereicht werden. Dabei gilt meist eine Frist von einem Monat ab Bekanntgabe des Bescheids.

Wenn Leistungen nach dem SGB II beantragt oder Widerspruch eingelegt wurde und das Jobcenter nicht innerhalb der gesetzlichen Frist entscheidet, kann Untätigkeitsklage beim Sozialgericht erhoben werden.

In vielen Regionen gibt es eine interne oder externe Ombudsstelle bzw. Beschwerdestellen im Jobcenter, an die man sich bei problematischen Angelegenheiten zur Antragstellung, (Nicht-) Bewilligung von Leistungen, Termine, Bearbeitungsdauer etc. wenden kann.

Wenn das Verhalten von Mitarbeitenden des Jobcenters Anlass zur Beschwerde bietet, kann eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht werden. Im Internet gibt es dazu Formular-Vordrucke, die bei Bedarf genutzt werden können. Der Anlass der Beschwerde / das Fehlverhalten der Jobcenter-Mitarbeitenden sollte verständlich dargelegt werden. Zunächst kann auch das persönliche Gespräch gesucht werden. Im Falle einer Dienstaufsichtspflichtbeschwerde wird intern im Jobcenter auf Leitungsebene bearbeitet.

Generell besteht die Möglichkeit, dass SGB II-Leistungsberechtigte sich durch einen Beistand oder eine*n Bevollmächtigte*n in ihren Angelegenheiten vertreten oder unterstützen lassen (§ 13 SGB X).

Rechtliche Beratung für Einzelfälle bieten auch die Verbraucherzentralen oder Sozialberatungsstellen an. Die Möglichkeit der Beantragung von Prozesskostenhilfe für gerichtliche Verfahren besteht außerdem.

Generell sollte für eine gelingende Zusammenarbeit mit dem Jobcenter mehr und besser kooperiert werden. Fachkräfte der freien und öffentlichen Jugendhilfeträgern können zu gemeinsamen Arbeitstreffen einladen, um ihr Angebot vorzustellen und die Vorteile einer Kooperation aufzuzeigen.

Gemeinsame regelmäßige Austauschrunden oder Fallbesprechungen können in einer Kooperationsvereinbarungen unter den beteiligten Institutionen festgehalten werden.

| Zeilennummer | Name des Land(-Kreises) oder der krsfr. Stadt | Bundesland | Einwohner*innenzahl | Bevölkerungsdichte | Raumtypisierung | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner*in | Verfügbares Einkommen privater Haushalte | Kommunale Verschuldung pro Kopf | Haushalte mit niedrigem Einkommen | Jugendquotient | Jugendberufsagentur | Jobcenter | Durchschnittliche Wiedervermietungsmiete | Untergebrachte wohnungslose Menschen unter 18 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen 18 bis 25 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen insg. | Wohnungsleerstand | SGB II-Quote 15 bis 24 Jahre | Regelleistungsberechtigte 15-24 J.in Bedarfsgemeinschaften | SGB II | Unter 25-Jährige in Bedarfsgemeinschaften | Verschuldung 18- bis 21-Jährige | Inanspruchnahmequote §29 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §30 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §33 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §34 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35a SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inobhutnahmen 14- bis unter 18-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Ausgaben für Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | Anteil der Ausgaben für JSA (§13 SGB VIII) an den Gesamtausgaben | Leistungen zur Integration für sog. schwer Erreichbare (§16h SGB II) | Anteil Ausgaben | schwer Erreichbare an Ausgaben zur Eingliederung | Schulabgänger*innen mit allg. Hochschulreife im Schuljahr 2021/2022 | Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss im Schuljahr 2021/2022 | Ausbildungsbeginner*innen ohne Hauptschulabschluss 2022 | Unbesetzte Ausbildungsstellen | Unversorgte Bewerber*innen je 100 unbesetzte Stellen | Unversorgte Bewerber*innen | Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge 2022 | Jugendarbeitslosenquote |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Median | 200.292 | 450 | 2 | 40.723 | 24.420 | 3.646 | 44,5 | 32,3 | 45 | 20 | 130 | 4,3 | 8,5 | 12,0 | 38,3 | 1,3 | 0 | 79 | 35 | 120 | 3 | 66 | 112 | 1.494.678 | 1,4 | 70.784 | 2,1 | 32,1 | 7,3 | 6,2 | 10,8 | 36 | 4,6 | 62,3 | 5,3 | ||||

| 2 | Mittelwert | 232.642 | 796 | 2 | 45.150 | 24.227 | 4.370 | 44,5 | 31,7 | 114 | 43 | 316 | 5,0 | 9,2 | 11,7 | 37,4 | 1,4 | 4 | 92 | 41 | 131 | 9 | 74 | 199 | 2.393.337 | 1,6 | 290.897 | 2,4 | 32,8 | 7,8 | 7,7 | 11,4 | 67 | 5,6 | 58,0 | 5,5 | ||||

| 3 | Minimalwert | 45.792 | 60 | 1 | 23.724 | 18.310 | 479 | 31,6 | 25,4 | bis unter 5,50 | 0 | 0 | 5 | 2,7 | 2,6 | 9,3 | 30,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25 | 43.606 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16,8 | 3,1 | 0,2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 22,8 | 1,7 | |||

| 4 | Maximalwert | 1.173.891 | 3.060 | 4 | 107.088 | 28.860 | 17.032 | 53,6 | 35,9 | 11,50 und mehr | 825 | 325 | 2.975 | 13,0 | 24,4 | 13,7 | 43,4 | 3,0 | 47 | 274 | 107 | 377 | 49 | 238 | 1.491 | 20.609.142 | 7,5 | 2.167.026 | 6,3 | 51,7 | 14,5 | 30,7 | 23,5 | 478 | 31,6 | 90,6 | 11,7 | |||

| 5 | Deutschland | 84.358.845 | 236 | 82.000 | 25.830 | 28.164 | 41,2 | 31,8 | 366 | 10,30 | 47.200 | 18.760 | 178.145 | 4,5 | 8,0 | 11,9 | 38,7 | 3,5 | 4 | 68 | 34 | 117 | 12 | 52 | 141 | 100.000.000 | 1,4 | 100.000.000 | 1,5 | 33,7 | 6,8 | 12,6 | 33 | 5,4 | 4,4 | |||||

| 6 | Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein | 92.550 | 1.631 | 4 | 47.407 | 20.170 | 5.020 | 45,4 | 29,1 | 2 | gE | 8,50 bis unter 10,00 | 0 | 10 | 80 | 2,9 | 11,3 | 13,5 | 38,6 | 1,5 | 86 | 31 | 133 | 0 | 0 | 1.197 | 6.687.900 | 6,3 | 193.127 | 2,3 | 43,9 | 8,1 | 26,7 | 8,4 | 97 | 13,1 | 68,8 | 5,6 | |

| 7 | Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | 203.606 | 146 | 3 | 31.618 | 27.720 | 3.563 | 42,5 | 29,2 | 2 | gE | 10,00 bis unter 11,50 | 30 | 25 | 250 | 3,5 | 6,9 | 12,0 | 36,8 | 1,1 | 0 | 35 | 129 | 13 | 179 | 42 | 456.525 | 0,4 | 0 | 29,4 | 10,5 | 17,6 | 23,0 | 20 | 8,3 | 82,8 | 4,3 | ||

| 8 | Kreis Schleswig - Flensburg | Schleswig-Holstein | 206.038 | 99 | 4 | 32.283 | 25.770 | 2.765 | 41,8 | 33,8 | 2 | zkT | 7,00 bis unter 8,50 | 35 | 20 | 225 | 3,1 | 6,6 | 12,0 | 38,5 | 0,9 | 0 | 45 | 79 | 0 | 19 | 150 | 2.470.416 | 1,7 | 25,7 | 10,5 | 30,7 | 12,1 | 131 | 14,5 | 65,9 | 3,6 | |||

| 9 | Stadt Braunschweig | Niedersachsen | 251.804 | 1.307 | 1 | 79.427 | 24.890 | 3.306 | 45,5 | 27,0 | 2 | gE | 8,50 bis unter 10,00 | 15 | 15 | 255 | 3,7 | 8,4 | 12,3 | 35,9 | 0,8 | 3 | 94 | 65 | 184 | 44 | 82 | 255 | 3.746.750 | 2,2 | 293.911 | 2,2 | 49,4 | 6,5 | 2,5 | 6,8 | 5 | 0,6 | 40,2 | 3,5 |

| 10 | Landkreis Göttingen (Stadt Göttingen) | Niedersachsen | 328.458 | 187 | 2 | 39.556 | 23.720 | 3.068 | 46,0 | 29,9 | 2 | zkT | 8,50 bis unter 10,00 | 395 | 110 | 985 | 5,3 | 7,0 | 12,4 | 37,4 | 0,9 | 0 | 150 | 35 | 132 | 8 | 79 | 115 | 5.740.529 | 2,6 | 4,2 | 15,1 | 26 | 6,7 | 26,5 | 4,6 | ||||

| Name des Land(-Kreises) oder der krsfr. Stadt | Bundesland | Einwohner*innenzahl | Bevölkerungsdichte | Raumtypisierung | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner*in | Verfügbares Einkommen privater Haushalte | Kommunale Verschuldung pro Kopf | Haushalte mit niedrigem Einkommen | Jugendquotient | Jugendberufsagentur | Jobcenter | Durchschnittliche Wiedervermietungsmiete | Untergebrachte wohnungslose Menschen unter 18 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen 18 bis 25 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen insg. | Wohnungsleerstand | SGB II-Quote 15 bis 24 Jahre | Regelleistungsberechtigte 15-24 J.in Bedarfsgemeinschaften | SGB II | Unter 25-Jährige in Bedarfsgemeinschaften | Verschuldung 18- bis 21-Jährige | Inanspruchnahmequote §29 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §30 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §33 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §34 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35a SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inobhutnahmen 14- bis unter 18-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Ausgaben für Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | Anteil der Ausgaben für JSA (§13 SGB VIII) an den Gesamtausgaben | Leistungen zur Integration für sog. schwer Erreichbare (§16h SGB II) | Anteil Ausgaben | schwer Erreichbare an Ausgaben zur Eingliederung | Schulabgänger*innen mit allg. Hochschulreife im Schuljahr 2021/2022 | Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss im Schuljahr 2021/2022 | Ausbildungsbeginner*innen ohne Hauptschulabschluss 2022 | Unbesetzte Ausbildungsstellen | Unversorgte Bewerber*innen je 100 unbesetzte Stellen | Unversorgte Bewerber*innen | Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge 2022 | Jugendarbeitslosenquote |

Derzeit befindet sich unsere Website noch im Aufbau. Daher sind viele Inhalte noch nicht abrufbar. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter und erfahren Sie per E-Mail von sämtlichen Neuigkeiten rund um das Beratungsforum JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit.