Hannah Rosenfeld

In Ihrer Arbeit begegnen Sie jungen Menschen, die mit Ungerechtigkeit, Ausgrenzung oder belastenden Lebenslagen konfrontiert sind. Dabei geht es nicht nur um organisatorische Unterstützung, sondern um Würde, Teilhabe und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Die Menschenrechte bieten hierfür einen klaren Kompass: Sie erinnern daran, dass Soziale Arbeit dort ansetzt, wo Machtverhältnisse einengend wirken und Handlungsspielräume fehlen. So wird Soziale Arbeit zu einer Profession, die nicht nur unterstützt, sondern aktiv für Gerechtigkeit einsteht. Erfahren Sie mehr…

Fachkräfte der Sozialen Arbeit begleiten Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Dabei begegnen sie Ungerechtigkeit, Armut, Ausgrenzung und gesellschaftlicher Machtungleichheit. Ihr berufliches Selbstverständnis gründet auf dem Wunsch, dass alle Menschen in Würde leben, selbstbestimmt handeln und frei von Diskriminierung teilhaben können. Ein dafür universelles Wertesystem bilden die Menschenrechte. Die Soziale Arbeit, orientiert sich an Würde, Gleichheit und Gerechtigkeit. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte definiert die Mindestbedingungen für ein Leben in Freiheit und Sicherheit und verpflichten Staaten, gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten, dass alle Menschen diese Rechte wahrnehmen können.

Bereits Anfang der 1990er Jahre haben die Vereinten Nationen Berufsgruppen benannt, die eine besondere Verantwortung für den Schutz und die Umsetzung der Menschenrechte tragen. Neben Polizei, Justiz und Medizin zählt dazu auch die Soziale Arbeit (IFSW 1994). Diese Anerkennung markierte einen neuen Impuls. Im deutschsprachigen Raum war es vor allem Silvia Staub-Bernasconi, die diese Diskussion weiterentwickelte. Sie beschreibt Soziale Arbeit als eine Profession, die sich aktiv mit Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Macht auseinandersetzt. Nach Staub-Bernasconi helfen die Menschenrechte, auf Ohnmachtssituationen zu reagieren und Wege aus der Unterdrückung zu eröffnen (vgl. Staub-Bernasconi 2009).

Die Orientierung an den Menschenrechten stellt damit einen Gegenentwurf zu einem Verständnis Sozialer Arbeit dar, das sie ausschließlich als soziale Dienstleistung oder als Verwaltungshandeln begreift. Stattdessen fordert dieses Verständnis eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und mit Strukturen, die Ungleichheit reproduzieren (vgl. Staub-Bernasconi 2007).

Das Wort Mandat stammt vom lateinischen mandare: „anvertrauen“ oder „beauftragen“ (vgl. Staub-Bernasconi 2019). Ein Mandat bedeutet, dass jemand eine Aufgabe erhält, aber keine genauen Handlungsanweisungen. So entstand Soziale Arbeit in vielen Ländern: als Auftrag von der Gesellschaft oder zivilgesellschaftlichen Gruppen, sich für Menschen in schwierigen Lebenslagen einzusetzen (vgl. Staub-Bernasconi 2019).

Das Doppelmandat

In der Fachdebatte wurde zunächst das sogenannte Doppelmandat beschrieben (Böhnisch & Lösch 1973). Es verweist auf das Spannungsfeld, in dem Fachkräfte der Sozialen Arbeit handeln.

Einerseits sollen sie unterstützen und helfen ( -> Hilfefunktion).

Andererseits vertreten sie die gesellschaftlichen Normen und Gesetze ( -> Kontrollfunktion)

Diese doppelte Verantwortung führt in der Praxis häufig zu Konflikten. Fachkräfte stehen zwischen den Erwartungen der Institutionen (z. B. Jugendamt, Träger) und den Bedürfnissen der Menschen, die sie unterstützen. Das klassische Doppelmandat beschreibt diese Spannung, greift jedoch zu kurz, wenn die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession verstanden wird.

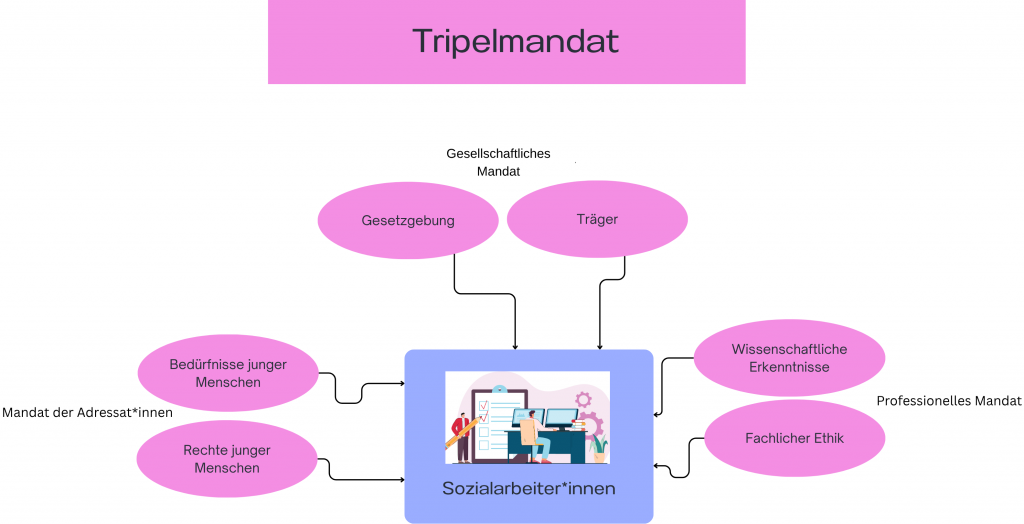

Das Tripelmandat

Silvia Staub-Bernasconi erweiterte daher das Modell um ein drittes Mandat: das professionelle Mandat. Sie beschreibt Soziale Arbeit als Zusammenspiel dreier Akteur*innen:

der Gesellschaft bzw. des Trägers,

der Adressat*innen (zum Beispiel junge Menschen, Care Leaver*innen, Familien),

der Profession selbst (vgl. Staub-Bernasconi 2019: 86).

Das Tripelmandat zeigt, dass Fachkräfte nicht nur Aufträge ausführen, sondern auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, ethischer Prinzipien und menschenrechtlicher Verantwortung handeln.

Fachkräfte handeln im Auftrag der Gesellschaft oder eines Trägers. Sie bewegen sich innerhalb rechtlicher und institutioneller Rahmenbedingungen und setzen politische Entscheidungen um, etwa durch kommunale Programme, Schutzkonzepte oder Hilfemaßnahmen.

Dieses Mandat entsteht im direkten Kontakt mit den Menschen, die Unterstützung erhalten. Sie bringen ihre eigenen Anliegen, Bedürfnisse und Ziele ein. Fachkräfte und Adressat*innen verhandeln gemeinsam, welche Unterstützung sinnvoll und angemessen ist.

Dieses Mandat gründet auf zwei Dimensionen: wissenschaftlichen Erkenntnissen und fachlicher Ethik. Es verpflichtet Fachkräfte, Entscheidungen nicht allein nach institutionellen oder gesetzlichen Vorgaben zu treffen, sondern nach professionellen Standards. Diese Standards sind in Ausbildung, Forschung und den Ethikkodizes internationaler Berufsverbände verankert, der International Association of Schools of Social Work (IASSW), der International Federation of Social Workers (IFSW) oder der European Federation of Social Workers (IFSW-Europe). In Deutschland formulierte der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) 2014 eine verbindliche Berufsethik.

Das Tripelmandat bedeutet, dass Fachkräfte nicht nur Arbeitsaufträge ausführen, sondern fachlich und ethisch verantwortlich handeln, gegenüber den Menschen, mit denen sie arbeiten, gegenüber der Gesellschaft und gegenüber ihrer eigenen Profession. Diese Perspektive auf das professionelle Handeln stärkt die Fähigkeit, komplexe Situationen zu analysieren und begründete Entscheidungen zu treffen. Die Komplexität des Triplemandats wird insbesondere dann erkennbar, wenn institutionelle Anforderungen, gesetzliche Vorgaben und individuelle Bedürfnisse in Konflikt geraten.

So verstanden ist Soziale Arbeit keine reine Hilfs- oder Dienstleistungstätigkeit, sondern eine eigenständige Profession mit wissenschaftlichem Fundament, ethischer Verantwortung und gesellschaftlichem Auftrag.

-> Das folgende Schaubild zeigt das Spannungsfeld der Sozialen Arbeit.

Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie sich zwischen institutionellen Vorgaben und den Bedürfnissen eines jungen Menschen entscheiden mussten?

Das Tripelmandat unterstützt Fachkräfte darin, komplexe Entscheidungssituationen zu analysieren und professionell zu begründen. Es hilft, Spannungen zwischen institutionellen Anforderungen, individuellen Bedürfnissen und ethischen Prinzipien nicht nur auszuhalten, sondern reflektiert zu bearbeiten.

Die folgenden Fallbeispiele zeigen, wie sich das Tripelmandat in der Praxis anwenden lässt, als Instrument professioneller Verantwortung und menschenrechtlicher Orientierung.

Böhnisch, Lothar/Lösch, Hans (1973): Das Handlungsverständnis des Sozialarbeiters und seine institutionelle Determination. In: Otto, Hans-Uwe/Schneider, Siegfried (Hrsg.): Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit (Bd. 2). Neuwied/Berlin: Luchterhand, 21–40.

Eberlei, Walter; Neuhoff, Katja; Riekenbrauk, Klaus (2018): Menschenrechte. Kompass für die Soziale Arbeit. Grundwissen Soziale Arbeit. Bd. 25. Stuttgart: Kohlhammer.

IFSW, IASSW und UN Centre for Human Rights (1994): Human Rights and Social Work: A Manual for Schools of Social Work and the Social Work Profession. Genf

Staub-Bernasconi, Silvia (2009): Den Menschen vor dem Würgegriff des Menschen schützen. Menschenrechte und ihre Relevanz für Mandat, Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit. In: Sozial Aktuell, Nr. 7/8 2009

Staub-Bernasconi, Silvia (2007): Dienstleistung oder Menschenrechtsprofession? Zum Selbstverständnis Sozialer Arbeit in Deutschland mit einem Seitenblick auf die internationale Diskussionslandschaft. In: Lob-Hüdepohl, Andreas / Lesch, Walter (Hg.): Ethik Sozialer Arbeit. Ein Handbuch. Paderborn: Ferdinand Schöningh, S. 20-53.

Staub-Bernasconi, Silvia (2019): Menschenwürde – Menschenrechte – Soziale Arbeit, Die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen, Soziale Arbeit und Menschenrechte Bd 1, Berlin: Barbara Budrich

| Zeilennummer | Name des Land(-Kreises) oder der krsfr. Stadt | Bundesland | Einwohner*innenzahl | Bevölkerungsdichte | Raumtypisierung | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner*in | Verfügbares Einkommen privater Haushalte | Kommunale Verschuldung pro Kopf | Haushalte mit niedrigem Einkommen | Jugendquotient | Jugendberufsagentur | Jobcenter | Durchschnittliche Wiedervermietungsmiete | Untergebrachte wohnungslose Menschen unter 18 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen 18 bis 25 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen insg. | Wohnungsleerstand | SGB II-Quote 15 bis 24 Jahre | Regelleistungsberechtigte 15-24 J.in Bedarfsgemeinschaften | SGB II | Unter 25-Jährige in Bedarfsgemeinschaften | Verschuldung 18- bis 21-Jährige | Inanspruchnahmequote §29 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §30 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §33 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §34 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35a SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inobhutnahmen 14- bis unter 18-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Ausgaben für Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | Anteil der Ausgaben für JSA (§13 SGB VIII) an den Gesamtausgaben | Leistungen zur Integration für sog. schwer Erreichbare (§16h SGB II) | Anteil Ausgaben | schwer Erreichbare an Ausgaben zur Eingliederung | Schulabgänger*innen mit allg. Hochschulreife im Schuljahr 2021/2022 | Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss im Schuljahr 2021/2022 | Ausbildungsbeginner*innen ohne Hauptschulabschluss 2022 | Unbesetzte Ausbildungsstellen | Unversorgte Bewerber*innen je 100 unbesetzte Stellen | Unversorgte Bewerber*innen | Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge 2022 | Jugendarbeitslosenquote |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Median | 200.292 | 450 | 2 | 40.723 | 24.420 | 3.646,00 | 44,50 | 32,30 | 45 | 20 | 130 | 4,30 | 8,50 | 12,00 | 38,30 | 1,30 | 0,00 | 78,80 | 34,50 | 119,70 | 3,10 | 66,00 | 112,40 | 1.494.678,00 | 1,40 | 70.784,40 | 2,10 | 32,10 | 7,30 | 6,20 | 10,80 | 35,70 | 4,60 | 62,30 | 5,30 | ||||

| 2 | Mittelwert | 232.642 | 796 | 2 | 45.150 | 24.227 | 4.370,00 | 44,50 | 31,70 | 114 | 43 | 316 | 5,00 | 9,20 | 11,70 | 37,40 | 1,40 | 4,30 | 92,40 | 41,30 | 131,40 | 8,80 | 74,30 | 198,70 | 2.393.336,70 | 1,60 | 290.896,80 | 2,40 | 32,80 | 7,80 | 7,70 | 11,40 | 67,50 | 5,60 | 58,00 | 5,50 | ||||

| 3 | Minimalwert | 45.792 | 60 | 1 | 23.724 | 18.310 | 478,81 | 31,60 | 25,40 | bis unter 5,50 | 0 | 0 | 5 | 2,70 | 2,60 | 9,30 | 30,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 43.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 3,10 | 0,20 | 1,00 | 1,10 | 0,50 | 22,80 | 1,70 | |||

| 4 | Maximalwert | 1.173.891 | 3.060 | 4 | 107.088 | 28.860 | 17.032,20 | 53,60 | 35,90 | 11,50 und mehr | 825 | 325 | 2.975 | 13,00 | 24,40 | 13,70 | 43,40 | 3,00 | 47,30 | 273,80 | 107,10 | 376,80 | 48,70 | 237,70 | 1.491,40 | 20.609.142,00 | 7,50 | 2.167.026,00 | 6,30 | 51,70 | 14,50 | 30,70 | 23,50 | 477,60 | 31,60 | 90,60 | 11,70 | |||

| 5 | Deutschland | 84.358.845 | 236 | 82.000 | 25.830 | 28.164,00 | 41,20 | 31,80 | 366 | 10,30 | 47.200 | 18.760 | 178.145 | 4,50 | 8,00 | 11,90 | 38,70 | 4,00 | 68,00 | 34,00 | 117,00 | 12,00 | 52,00 | 141,00 | 1,40 | 99.999.999,99 | 1,50 | 33,70 | 6,80 | 12,60 | 33,00 | 5,40 | 4,40 | |||||||

| 6 | Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein | 92.550 | 1.631 | 4 | 47.407 | 20.170 | 5.019,83 | 45,40 | 29,10 | 2 | gE | 8,50 bis unter 10,00 | 0 | 10 | 80 | 2,90 | 11,30 | 13,50 | 38,60 | 1,50 | 86,30 | 30,80 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 1.196,60 | 6.687.900,00 | 6,30 | 193.127,00 | 2,30 | 43,90 | 8,10 | 26,70 | 8,40 | 97,10 | 13,10 | 68,80 | 5,60 | |

| 7 | Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | 203.606 | 146 | 3 | 31.618 | 27.720 | 3.563,00 | 42,50 | 29,20 | 2 | gE | 10,00 bis unter 11,50 | 30 | 25 | 250 | 3,50 | 6,90 | 12,00 | 36,80 | 1,10 | 0,00 | 35,50 | 128,80 | 13,10 | 179,10 | 41,90 | 456.525,00 | 0,40 | 0,00 | 29,40 | 10,50 | 17,60 | 23,00 | 19,90 | 8,30 | 82,80 | 4,30 | ||

| 8 | Kreis Schleswig - Flensburg | Schleswig-Holstein | 206.038 | 99 | 4 | 32.283 | 25.770 | 2.765,00 | 41,80 | 33,80 | 2 | zkT | 7,00 bis unter 8,50 | 35 | 20 | 225 | 3,10 | 6,60 | 12,00 | 38,50 | 0,90 | 0,00 | 44,70 | 79,00 | 0,00 | 18,90 | 149,60 | 2.470.416,00 | 1,70 | 25,70 | 10,50 | 30,70 | 12,10 | 130,70 | 14,50 | 65,90 | 3,60 | |||

| 9 | Stadt Braunschweig | Niedersachsen | 251.804 | 1.307 | 1 | 79.427 | 24.890 | 3.305,79 | 45,50 | 27,00 | 2 | gE | 8,50 bis unter 10,00 | 15 | 15 | 255 | 3,70 | 8,40 | 12,30 | 35,90 | 0,80 | 2,70 | 93,90 | 65,30 | 183,60 | 43,50 | 81,60 | 254,90 | 3.746.750,00 | 2,20 | 293.911,20 | 2,20 | 49,40 | 6,50 | 2,50 | 6,80 | 4,50 | 0,60 | 40,20 | 3,50 |

| 10 | Landkreis Göttingen (Stadt Göttingen) | Niedersachsen | 328.458 | 187 | 2 | 39.556 | 23.720 | 3.068,00 | 46,00 | 29,90 | 2 | zkT | 8,50 bis unter 10,00 | 395 | 110 | 985 | 5,30 | 7,00 | 12,40 | 37,40 | 0,90 | 0,00 | 149,90 | 34,50 | 132,10 | 7,90 | 78,90 | 114,80 | 5.740.529,00 | 2,60 | 4,20 | 15,10 | 26,00 | 6,70 | 26,50 | 4,60 | ||||

| Name des Land(-Kreises) oder der krsfr. Stadt | Bundesland | Einwohner*innenzahl | Bevölkerungsdichte | Raumtypisierung | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner*in | Verfügbares Einkommen privater Haushalte | Kommunale Verschuldung pro Kopf | Haushalte mit niedrigem Einkommen | Jugendquotient | Jugendberufsagentur | Jobcenter | Durchschnittliche Wiedervermietungsmiete | Untergebrachte wohnungslose Menschen unter 18 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen 18 bis 25 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen insg. | Wohnungsleerstand | SGB II-Quote 15 bis 24 Jahre | Regelleistungsberechtigte 15-24 J.in Bedarfsgemeinschaften | SGB II | Unter 25-Jährige in Bedarfsgemeinschaften | Verschuldung 18- bis 21-Jährige | Inanspruchnahmequote §29 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §30 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §33 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §34 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35a SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inobhutnahmen 14- bis unter 18-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Ausgaben für Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | Anteil der Ausgaben für JSA (§13 SGB VIII) an den Gesamtausgaben | Leistungen zur Integration für sog. schwer Erreichbare (§16h SGB II) | Anteil Ausgaben | schwer Erreichbare an Ausgaben zur Eingliederung | Schulabgänger*innen mit allg. Hochschulreife im Schuljahr 2021/2022 | Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss im Schuljahr 2021/2022 | Ausbildungsbeginner*innen ohne Hauptschulabschluss 2022 | Unbesetzte Ausbildungsstellen | Unversorgte Bewerber*innen je 100 unbesetzte Stellen | Unversorgte Bewerber*innen | Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge 2022 | Jugendarbeitslosenquote |

Derzeit befindet sich unsere Website noch im Aufbau. Daher sind viele Inhalte noch nicht abrufbar. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter und erfahren Sie per E-Mail von sämtlichen Neuigkeiten rund um das Beratungsforum JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit.