Tabea Möller

Begriff: Infrastruktur

Das lateinische Ursprungskompositum – bestehend aus den Worten infra (unterhalb) und structura (Zusammenfügung) – verweist auf die Strukturierung des öffentlichen Raums durch einen adäquaten Unterbau als Funktionsvoraussetzung des öffentlichen Gemeinwesens (Scheller, 2017, S. 39).

Tabea Möller

Begriff: Infrastruktur

Das lateinische Ursprungskompositum – bestehend aus den Worten infra (unterhalb) und structura (Zusammenfügung) – verweist auf die Strukturierung des öffentlichen Raums durch einen adäquaten Unterbau als Funktionsvoraussetzung des öffentlichen Gemeinwesens (Scheller, 2017, S. 39).

Für ein selbstbestimmtes Leben sind wir auf funktionierende öffentliche Infrastrukturen angewiesen. Diese setzen sich aus technischen und sozialen Infrastrukturen zusammen. Sie bestehen aus technischen Netzen z.B. für Daten, Verkehr, Strom und Wasser und aus sozialen Einrichtungen und Diensten, wie bspw. Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Sporthallen, Theater und Clubs (Heinrich-Böll-Stiftung, 2020, S. 12). Diese öffentlichen Infrastrukturen bilden die Grundlage unseres alltäglichen Lebens und werden oft erst bemerkt, wenn sie nicht funktionieren oder mangelhaft sind. Die Ausprägung von und die Zugänge zu öffentlichen Infrastrukturen sind keine Selbstverständlichkeit und werden durch politische Entscheidungen gesteuert.

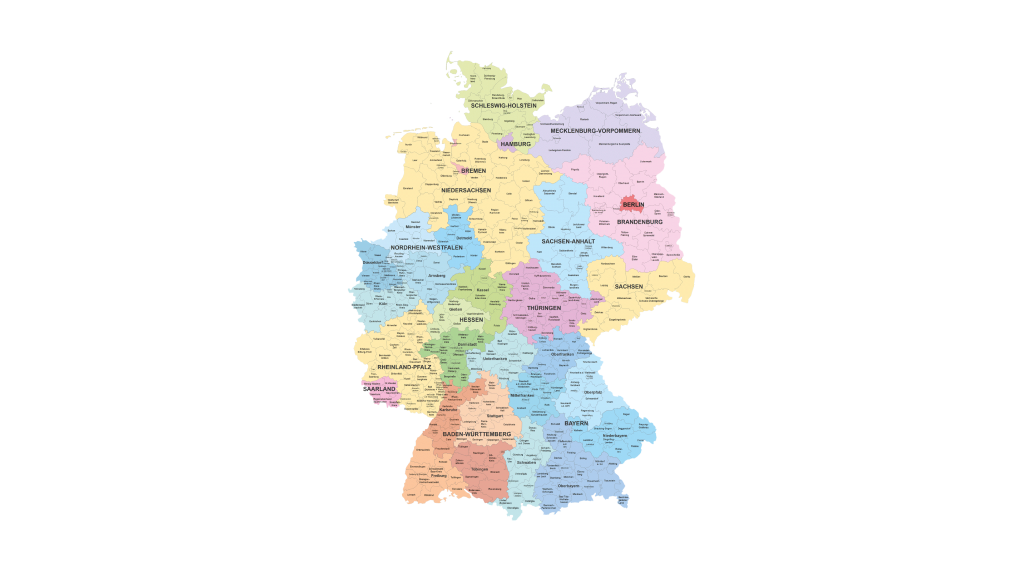

Öffentliche Infrastrukturen werden von allen staatlichen Ebenen gestaltet: vom Bund, den Bundesländern und den Kommunen (Städte, Kreise und Gemeinden). Die Kommunen stellen einen erheblichen Teil der Infrastrukturleistungen zur Verfügung (Heinrich-Böll-Stiftung, 2020, S. 14). Sie sind im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach dem Sozialstaatsprinzip (Grundgesetz [GG], 1949, Art. 20) verpflichtet, ihre Einwohner*innen ausreichend mit wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Dienstleistungen zu versorgen.

In Anlehnung an Heinrich-Böll-Stiftung (2020)

Die Unterstützung junger Menschen bei einem gesunden Aufwachsen leistet neben ihren Familien eine kommunale Verantwortungsgemeinschaft. Die vorhandene öffentliche Infrastruktur und die Zugangsmöglichkeiten zu den entsprechenden Angeboten spielen eine zentrale Rolle für eine gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen.

Die Langzeitstudie Care Leaver Statistics definiert 8 Dimensionen für Teilhabe: Wohnen, Soziale Beziehungen, Freizeit, Gesundheit, Schule/Ausbildung/Studium, Mitbestimmung, Finanzen und Erwerbsarbeit/Beschäftigung. Kommunale Infrastrukturen müssen umfassende Angebote vorhalten, um jungen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Besonders wichtig sind im Jugend- und jungen Erwachsenenaltern Orte und Möglichkeiten zum Austausch mit Peers. Diese können Teil des öffentlichen Raums sein und werden sich von jungen Menschen z. T. auch selbst angeeignet, aber es braucht auch Angebote der (offenen) Kinder- und Jugendhilfe, wo junge Menschen (auch selbstorganisiert) zusammenkommen können. (Care Leaver Statistics [CLS], o.J.)

Junge Menschen haben zudem Rechte auf Hilfe und Unterstützung und genießen – insbesondere, wenn sie minderjährig sind – einen besonderen öffentlichen Schutz. Soziale Dienste spielen hier eine wichtige Rolle. Sie haben die Aufgabe junge Menschen

Für junge Menschen und ihre Familien sind die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe eine zentrale Anlaufstelle in der kommunalen Infrastruktur. Andere soziale Dienste, wie das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit haben ebenfalls Angebote, die sich speziell an junge Menschen richten (z.B. Jobcenter U25, Berufsberatung der Agentur für Arbeit).

Eine Herausforderung ist es, dass die Ansprüche und Unterstützungsangebote auf Sozialleistungen für junge Menschen in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern und damit in unterschiedlichen Rechtskreisen geregelt sind. Das gilt für Geldleistungen, aber auch für Beratung und Betreuung. Diese Rechtskreise haben unterschiedliche Logiken und zum Teil überschneidende Leistungen. Nicht immer ist es einfach die Zuständigkeiten zu klären.

Damit junge Menschen nicht in die Lücken zwischen den Rechtskreisen fallen, braucht es gesicherte kommunale Absprachen und Verfahren zwischen den unterschiedlichen Institutionen wie z. B. Jugendamt, Familienkasse, Sozialamt). Diese basieren auf einer guten rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit und bilden die Zugangsvoraussetzungen zu Leistungen und geeigneten Angeboten in den kommunalen Infrastrukturen. In der Praxis wird bspw. von „Hilfen wie aus einer Hand“ gesprochen (Beierle et al., 2024, S.18). Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit setzt die Bereitschaft zur Kooperation der unterschiedlichen sozialen Dienste und Sozialverwaltungen, mit denen junge Menschen im Übergang ins Erwachsenenleben zu tun bekommen können, voraus. Die Interessen der jungen Menschen sollten dafür handlungsleitend sein. Für ein gelingendes Zusammenwirken ist auch eine Beteiligung der jungen Menschen an allen sie betreffenden Entscheidungen unabdingbar. Ein Konzept zur Verbesserung der Zusammenarbeit sozialer Dienste sind verstetigte Arbeitsgremien für eine regelmäßige rechtskreisübergreifende Fallberatung.

Jugendberufsagenturen sind rechtskreisübergreifende Kooperationsbündnisse von mindestens drei Partner*innen in der Sozialverwaltung: der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und dem örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Diese Bündnisse arbeiten gemeinsam daran, den Übergang von jungen Menschen von der Schule in den Beruf zu erleichtern und ihre Teilhabe am Arbeitsleben zu fördern.

Kernmerkmale von Jugendberufsagenturen:

Laut einer Erhebung der Servicestelle Jugendberufsagenturen existieren bundesweit 353 Jugendberufsagenturen, die sich auf 348 Kreise und kreisfreie Städte verteilen. Wie die konkreten Kooperationen in den Jugendberufsagenturen vor Ort aussehen ist jedoch sehr unterschiedlich. Es sind sowohl unterschiedliche Rechtskreise als auch verschiedenen Formen der Kooperation vorzufinden. Durch diese rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit können die Jugendberufsagenturen ein umfassendes Unterstützungsangebot an der Schnittstelle Schule/Beruf schaffen. Sie stellen sicher, dass alle relevanten Akteur*innen – unabhängig von ihrem rechtlichen Rahmen – miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, um den Jugendlichen bestmögliche Unterstützung zu bieten. Die Servicestelle Jugendberufsagenturen unterstützt und berät diese Kooperationsbündnisse, fördert den Austausch von Erfahrungen und entwickelt gemeinsam mit den Akteuren Strategien zur Verbesserung der Zusammenarbeit. Sie stellt gebündelte Informationen zu Jugendberufsagenturen in Deutschland zur Verfügung: Servicestelle Jugendberufsagenturen.

Junge Menschen, die ganz oder teilweise in öffentlicher Verantwortung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe aufwachsen, können i. d. R. nur bedingt auf familiale Unterstützung und finanzielle Ressourcen zurückgreifen. Sie sind daher in besonderer Weise auf kommunale Infrastrukturen angewiesen. Im Übergang in ein selbstbestimmtes Leben im jungen Erwachsenenalter durchlaufen die jungen Menschen Prozesse der Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbständigung (Deutscher Bundestag 2017). Häufig bricht aber genau dann die Unterstützung beim Übergang aus der Kinder- und Jugendhilfe ab (Bundesjugendkuratorium [BJK], 2020, S.44). Lücken in den Leistungsübergängen zur Existenzsicherung von Care Leaver*innen werden nicht ausreichend in den Blick genommen und die Risiken zur Entstehung von Wohnungsnotlagen und prekären Lebenssituationen steigen. Viele dieser Leistungen sind elternabhängig (BAFöG, BAB, Kindergeld, etc.) und die Zugänge für Care Leaver*innen dadurch erheblich erschwert oder verzögert. Darüber hinaus bestehen weitere Anforderungen an kommunale Infrastrukturen, um eine nachhaltige soziale, berufliche und existenzielle Teilhabe für Care Leaver*innen sicherzustellen.

Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) 2021 ergeben sich konkrete neue Aufgaben für die kommunale Gestaltung von Leaving-Care-Prozessen. Im Folgenden werden acht „kommunale Baustellen“ beschrieben, die von der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe in Kooperation mit freien Trägern und anderen Leistungserbringer*innen anzugehen sind (Heyer et al., 2022):

Um Kommunen bei der Umsetzung dieser strukturellen Veränderungsprozesse zu unterstützen, sind zukunftsfähige Beratung und inhaltliche Begleitung sowie eine solide Finanzierung der kommunalen Haushalte wesentlich.

Ausführliche Informationen zu den 8 Baustellen finden Sie hier.

Damit Care Leaver*innen, die sich fast immer in schwierigen Konstellationen zu ihren Geburtsfamilien befinden, leichteren Zugang zu elternabhängigen Leistungen bekommen, besteht seit einigen Jahren die Forderung u. a. des Careleaver e. V., einen Rechtsstatus Leaving Care einzuführen. Nur so können die Lücken zwischen den Sozialrechtskreisen geschlossen werden und Care Leaver*innen gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden. Dieser Rechtsstatus müsste, die spezifische Situation von Care Leaver*innen anerkennen und sicherstellen, dass Sozialleistungen – ohne auf Auskünfte der Eltern angewiesen zu sein – gewährt werden und kein Kontakt zu ihren Eltern erzwungen wird. Die Jugendämter kennen die Lebenssituation der jungen Menschen bereits. Andere Behörden sollten diesen bereits festgestellten Unterstützungsbedarf anerkennen und Daten entsprechend austauschen bzw. beschaffen.

Die IGfH schreibt in ihrem Impuls Ein sicherer Start ins Erwachsenenleben – ein eigener Rechtsstatus für Careleaver*innen, was dieser Status leisten könnte:

Junge Menschen haben ein Recht darauf, an allen sie betreffenden Angelegenheiten beteiligt zu werden (UN-Kinderrechtskonvention [UN-KRK], 1989, Art. 12; Sozialgesetzbuch – Achtes Buch [SGB VIII], 2023, § 8). Sie müssen sowohl in den Angeboten bspw. der Dienste der Kinder- und Jugendhilfe als auch auf kommunaler Ebene beteiligt werden. Beteiligung junger Menschen auf kommunaler Ebene ist aber in Deutschland bisher sehr unterschiedlich ausgeprägt. Mittlerweile gibt es eine breite Debatte zu den Gelingensbedingungen kommunalpolitischer Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Dabei wird immer wieder betont, „dass kommunale Beteiligung von Kindern und Jugendlichen dann als erfolgreich gelten kann, wenn ihre Beteiligung an politischen Entscheidungen und ihr Einfluss in der Kommune in einem für sie überschaubaren Zeitraum auf ernst gemeinte Resonanz stoßen und als (selbst)wirksam erfahren werden.“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSF] & Deutscher Bundesjugendring [DBJR], 2022, S.104). Ein besonderes Augenmerk muss bei Beteiligungsprozessen in Kommunen daraufgelegt werden, dass ein breites Spektrum junger Menschen in verschiedenen Lebenslagen vertreten ist. Daher ist es zentral Selbstorganisation und Beteiligung junger Menschen in prekären und vulnerablen Lebenslagen (kommunal) gezielt zu fördern und zu stärken (Careleaver e.V. et al., 2025a, S.1).

Beierle, B., Enggruber, R., Neises, F., Palleit, L., Oehme, A., Schröer, W., Thielen, M., & Tillmann, F. (2024). Jugendberufsagenturen als Beitrag zu inklusiver Übergangsgestaltung zwischen Schule und Beruf. Bundesinstitut für Berufsbildung. https://www.bibb.de/dienst/publikationen/de/20114

Bundesjugendkuratorium (BJK) (2020). Junge Erwachsene – Soziale Teilhabe ermöglichen! Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums. https://bundesjugendkuratorium.de/data/pdf/press/BJK_2020_Stellungnahme_Junge-Erwachsene_soziale-Teilhabe.pdf

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) & Deutscher Bundesjugendring (DBJR). (2022). Mitwirkung mit Wirkung – Qualitätsstandards für Kinder- und Jugendbeteiligung: Impulse zur Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. https://standards.jugendbeteiligung.de/wordpress/wp-content/uploads/Brosch-QS-DBJR-web-auflage2.pdf

Careleaver e. V., Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH), & Universität Hildesheim. (2025a). Demokratie konkret stärken: Selbstvertretung in der Kinder- und Jugendhilfe nachhaltig absichern. https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/demokratie-konkret-staerken-selbstvertretung-kinder

Careleaver e. V., Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH), & Universität Hildesheim. (2025b). Ein sicherer Start ins Erwachsenenleben – ein eigener Rechtsstatus für Careleaverinnen*. https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/sicherer-start-ins-erwachsenenleben-eigener

Care Leaver Statistics (o. J.). Dimensionen von Teilhabe in der CLS-Studie. Abgerufen am 24.03.2024, von https://cls-studie.de/ueber-die-studie/dimensionen-von-teilhabe-in-der-cls-studie

Deutscher Bundestag (2017). Kinder- und Jugendbericht. Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendalter. Drucksache 18/11050. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/17-kinder-und-jugendbericht-244628

Heyer, L., Koch J., Möller, T., Schröer W., Thomas, S. (2022). Infrastrukturen für den Leaving Care Prozess gestalten: Acht kommunale Baustellen. 220516_Fachstelle_Leaving_Care_Broschure_105x210.indd

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [GG], Art. 20. (1949). BGBl. I S. 1.

Heinrich-Böll-Stiftung (2020). Infrastrukturatlas 2020: Daten und Fakten über öffentliche Räume und Netze. https://www.boell.de/sites/default/files/2022-01/Boell_Infrastrukturatlas%202020_V01_kommentierbarpdf.pdf

Scheller, H. (2017). Kommunale Infrastrukturpolitik: Zwischen Konsolidierung und aktiver Gestaltung. Aus Politik und Zeitgeschichte [APuZ], 16–17/2017, 39–46. Abgerufen am 24.03.2025, von https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/246431/kommunale-infrastrukturpolitik-zwischen-konsolidierung-und-aktiver-gestaltung/

Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe [SGB VIII], § 8. (2023). In BGBl. I S. 1163. https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8.html

UN-Kinderrechtskonvention [UN-KRK]. (1989). Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989. BGBl. II S. 121, 1992.

| Zeilennummer | Name des Land(-Kreises) oder der krsfr. Stadt | Bundesland | Einwohner*innenzahl | Bevölkerungsdichte | Raumtypisierung | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner*in | Verfügbares Einkommen privater Haushalte | Kommunale Verschuldung pro Kopf | Haushalte mit niedrigem Einkommen | Jugendquotient | Jugendberufsagentur | Jobcenter | Durchschnittliche Wiedervermietungsmiete | Untergebrachte wohnungslose Menschen unter 18 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen 18 bis 25 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen insg. | Wohnungsleerstand | SGB II-Quote 15 bis 24 Jahre | Regelleistungsberechtigte 15-24 J.in Bedarfsgemeinschaften | SGB II | Unter 25-Jährige in Bedarfsgemeinschaften | Verschuldung 18- bis 21-Jährige | Inanspruchnahmequote §29 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §30 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §33 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §34 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35a SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inobhutnahmen 14- bis unter 18-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Ausgaben für Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | Anteil der Ausgaben für JSA (§13 SGB VIII) an den Gesamtausgaben | Leistungen zur Integration für sog. schwer Erreichbare (§16h SGB II) | Anteil Ausgaben | schwer Erreichbare an Ausgaben zur Eingliederung | Schulabgänger*innen mit allg. Hochschulreife im Schuljahr 2021/2022 | Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss im Schuljahr 2021/2022 | Ausbildungsbeginner*innen ohne Hauptschulabschluss 2022 | Unbesetzte Ausbildungsstellen | Unversorgte Bewerber*innen je 100 unbesetzte Stellen | Unversorgte Bewerber*innen | Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge 2022 | Jugendarbeitslosenquote |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Median | 200.292 | 450 | 2 | 40.723 | 24.420 | 3.646 | 44,5 | 32,3 | 45 | 20 | 130 | 4,3 | 8,5 | 12,0 | 38,3 | 1,3 | 0 | 79 | 35 | 120 | 3 | 66 | 112 | 1.494.678 | 1,4 | 70.784 | 2,1 | 32,1 | 7,3 | 6,2 | 10,8 | 36 | 4,6 | 62,3 | 5,3 | ||||

| 2 | Mittelwert | 232.642 | 796 | 2 | 45.150 | 24.227 | 4.370 | 44,5 | 31,7 | 114 | 43 | 316 | 5,0 | 9,2 | 11,7 | 37,4 | 1,4 | 4 | 92 | 41 | 131 | 9 | 74 | 199 | 2.393.337 | 1,6 | 290.897 | 2,4 | 32,8 | 7,8 | 7,7 | 11,4 | 67 | 5,6 | 58,0 | 5,5 | ||||

| 3 | Minimalwert | 45.792 | 60 | 1 | 23.724 | 18.310 | 479 | 31,6 | 25,4 | bis unter 5,50 | 0 | 0 | 5 | 2,7 | 2,6 | 9,3 | 30,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25 | 43.606 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16,8 | 3,1 | 0,2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 22,8 | 1,7 | |||

| 4 | Maximalwert | 1.173.891 | 3.060 | 4 | 107.088 | 28.860 | 17.032 | 53,6 | 35,9 | 11,50 und mehr | 825 | 325 | 2.975 | 13,0 | 24,4 | 13,7 | 43,4 | 3,0 | 47 | 274 | 107 | 377 | 49 | 238 | 1.491 | 20.609.142 | 7,5 | 2.167.026 | 6,3 | 51,7 | 14,5 | 30,7 | 23,5 | 478 | 31,6 | 90,6 | 11,7 | |||

| 5 | Deutschland | 84.358.845 | 236 | 82.000 | 25.830 | 28.164 | 41,2 | 31,8 | 366 | 10,30 | 47.200 | 18.760 | 178.145 | 4,5 | 8,0 | 11,9 | 38,7 | 3,5 | 4 | 68 | 34 | 117 | 12 | 52 | 141 | 100.000.000 | 1,4 | 100.000.000 | 1,5 | 33,7 | 6,8 | 12,6 | 33 | 5,4 | 4,4 | |||||

| 6 | Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein | 92.550 | 1.631 | 4 | 47.407 | 20.170 | 5.020 | 45,4 | 29,1 | 2 | gE | 8,50 bis unter 10,00 | 0 | 10 | 80 | 2,9 | 11,3 | 13,5 | 38,6 | 1,5 | 86 | 31 | 133 | 0 | 0 | 1.197 | 6.687.900 | 6,3 | 193.127 | 2,3 | 43,9 | 8,1 | 26,7 | 8,4 | 97 | 13,1 | 68,8 | 5,6 | |

| 7 | Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | 203.606 | 146 | 3 | 31.618 | 27.720 | 3.563 | 42,5 | 29,2 | 2 | gE | 10,00 bis unter 11,50 | 30 | 25 | 250 | 3,5 | 6,9 | 12,0 | 36,8 | 1,1 | 0 | 35 | 129 | 13 | 179 | 42 | 456.525 | 0,4 | 0 | 29,4 | 10,5 | 17,6 | 23,0 | 20 | 8,3 | 82,8 | 4,3 | ||

| 8 | Kreis Schleswig - Flensburg | Schleswig-Holstein | 206.038 | 99 | 4 | 32.283 | 25.770 | 2.765 | 41,8 | 33,8 | 2 | zkT | 7,00 bis unter 8,50 | 35 | 20 | 225 | 3,1 | 6,6 | 12,0 | 38,5 | 0,9 | 0 | 45 | 79 | 0 | 19 | 150 | 2.470.416 | 1,7 | 25,7 | 10,5 | 30,7 | 12,1 | 131 | 14,5 | 65,9 | 3,6 | |||

| 9 | Stadt Braunschweig | Niedersachsen | 251.804 | 1.307 | 1 | 79.427 | 24.890 | 3.306 | 45,5 | 27,0 | 2 | gE | 8,50 bis unter 10,00 | 15 | 15 | 255 | 3,7 | 8,4 | 12,3 | 35,9 | 0,8 | 3 | 94 | 65 | 184 | 44 | 82 | 255 | 3.746.750 | 2,2 | 293.911 | 2,2 | 49,4 | 6,5 | 2,5 | 6,8 | 5 | 0,6 | 40,2 | 3,5 |

| 10 | Landkreis Göttingen (Stadt Göttingen) | Niedersachsen | 328.458 | 187 | 2 | 39.556 | 23.720 | 3.068 | 46,0 | 29,9 | 2 | zkT | 8,50 bis unter 10,00 | 395 | 110 | 985 | 5,3 | 7,0 | 12,4 | 37,4 | 0,9 | 0 | 150 | 35 | 132 | 8 | 79 | 115 | 5.740.529 | 2,6 | 4,2 | 15,1 | 26 | 6,7 | 26,5 | 4,6 | ||||

| Name des Land(-Kreises) oder der krsfr. Stadt | Bundesland | Einwohner*innenzahl | Bevölkerungsdichte | Raumtypisierung | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner*in | Verfügbares Einkommen privater Haushalte | Kommunale Verschuldung pro Kopf | Haushalte mit niedrigem Einkommen | Jugendquotient | Jugendberufsagentur | Jobcenter | Durchschnittliche Wiedervermietungsmiete | Untergebrachte wohnungslose Menschen unter 18 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen 18 bis 25 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen insg. | Wohnungsleerstand | SGB II-Quote 15 bis 24 Jahre | Regelleistungsberechtigte 15-24 J.in Bedarfsgemeinschaften | SGB II | Unter 25-Jährige in Bedarfsgemeinschaften | Verschuldung 18- bis 21-Jährige | Inanspruchnahmequote §29 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §30 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §33 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §34 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35a SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inobhutnahmen 14- bis unter 18-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Ausgaben für Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | Anteil der Ausgaben für JSA (§13 SGB VIII) an den Gesamtausgaben | Leistungen zur Integration für sog. schwer Erreichbare (§16h SGB II) | Anteil Ausgaben | schwer Erreichbare an Ausgaben zur Eingliederung | Schulabgänger*innen mit allg. Hochschulreife im Schuljahr 2021/2022 | Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss im Schuljahr 2021/2022 | Ausbildungsbeginner*innen ohne Hauptschulabschluss 2022 | Unbesetzte Ausbildungsstellen | Unversorgte Bewerber*innen je 100 unbesetzte Stellen | Unversorgte Bewerber*innen | Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge 2022 | Jugendarbeitslosenquote |

Derzeit befindet sich unsere Website noch im Aufbau. Daher sind viele Inhalte noch nicht abrufbar. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter und erfahren Sie per E-Mail von sämtlichen Neuigkeiten rund um das Beratungsforum JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit.